LA PROVOCAZIONE / ALLE ORIGINI DEL DISSIDIO SULLA NOTTE DELLA TARANTA DISSOCIATA: QUANDO ERNESTO DE MARTINO LITIGO’ CON CESARE PAVESE

di Giuseppe Puppo ____________

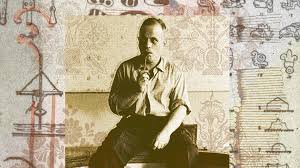

Come è noto, al pensiero e all’opera di Ernesto De Martino, antropologo insigne, nato a Napoli nel 1908 e morto a Roma nel 1965, sono legati fra le altre cose i suoi studi fondamentali sul tarantismo, che a loro volta stanno alla base di tutto il fenomeno salentino contemporaneo della Notte della Taranta, anche dei concerti, concertini e concertoni nel frattampo ultimamente abbondantemente degenerati, contaminazione dopo contaminazione, in spettacolo simil festival di Sanremo o simil eurovision song contest.

“Tutto iniziò con la mistificazione della data e del luogo per piegare tutto alla convenienza politica e amministrativa di ben individuabili soggetti. La notte delle Tarantate era il 29 giugno a Galatina e non a Melpignano a fine agosto. Una elementare riflessione sulle mistificazioni che poi hanno portato alle ‘contaminazioni’ che cementificano una deriva affaristi di quello che sarebbe dovuto essere un fenomeno culturale” – come fra gli altri ha scritto di recente nell’acceso dibattito sviluppatosi in materia su questo giornale Graziano De Tuglie.

Come è forse meno noto, di miti, riti e tradizioni popolari era appassionato anche Cesare Pavese, il quale se ne interessò a margine, ma non marginalmente, alla sua produzione di narrativa e poesia.

Gli interessi antropologici di Ernesto De Martino iniziano negli anni Trenta, dunque in pieno regime fascista, del quale egli fu animatore, prima da attivista delle organizzazioni universitarie del regime e poi da intellettuale, nella redazione di quella bellissima, quanto eretica, ma proprio per questo feconda rivista culturale che fu ‘L’universale’ di Berto Ricci.

Diventato antifascista al crollo del regime, Ernesto De Martino sviluppò gradualmente anche un impegno politico diretto nell’imediato Dopoguerra, fra l’altro proprio in Puglia, dove si era trasferito per insegnare filosofia alle superiori, sia in Terra di Bari, sia nel Salento, nelle fila del Partito Socialista, prima, in quelle del Pci poi, ma soprattutto virò decisamente verso una rigida concezione marxista ortodossa, metastruttura sotto cui inquadrò tutti i vari aspetti dei suoi studi successivi degli anni Cinquanta e Sessanta, ivi compresi quelli sul tarantismo.

Cesare Pavese invece non fu mai fascista e non fu mai antifascista.

Per amore di una delle tante donne ‘sbagliate’, la “donna dalla voce rauca”, al secolo Tina Pizzardo, ma lui la chiamava così, attiva nella fronda antifascista torinese, si mise nei guai con la politica, lui che della politica sostanzialmente se ne fregava, perché si interessava solamente di letteratura e anzi si era già appassionato di letteratura nord americana, e finì al confino per amore.

Riuscì a venirne fuori poco dopo, scrivendo lettere di elogio a Benito Mussolini. Tutte regolarmente omesse dalla cultura ufficiale. Non si trattava di un espediente opportunistico. Dall’altro versante, invece si trattò di vera e propria omissione. La cultura antifascista del Dopoguerra che aveva fatto di Cesare Pavese un’icona, non poteva tollerare certi trascorsi, che pertanto ometteva e basta, come fece per tanto tempo anche con il padre dell’antifascismo torinese, il mostro sacro Norberto Bobbio.

Intorno a questi e ai responsabili culturali del Pci, ruotava la prestigiosa casa editrice Einaudi, di cui Pavese diventò in breve sia elemento di spicco, sia dirigente, per conclamata competenza e straordinarie capacità, pur rimanendo sostanzialmente al Pci estraneo, anzi, fu da questo, cioè dai suoi intellettuali organici, praticamente criticato, emarginato e condannato ad un isolamento che pesò negativamente nel suo fragile equilibrio interiore.

Ernesto De Martino e Cesare Pavese si incontrarono di persona a Roma nella primavera del 1943. Avevano in comune l’età, 35 anni e gli interessi per i fenomeni antropologici e le tradizioni popolari. Discussero e progettarono una collana di libri su tali materie cui stava pensando l’editore Einaudi. La collana, denominata ‘La Collana Viola’ partì in effetti nel 1948 e fu un buon successo editoriale. Ma la soddisfazione per il bel risultato pratico, invece che sanare le divergenze di opinioni e di indirizzi metodologici che nel frattempo si erano manifestati fra i due, ne acuì i contrasti.

Un dettaglio significativo? La pubblicazione del grande studioso romeno Mircea Eliade, che l’uno, Pavese, favorì, e l’altro, De Martino, osteggiava, definendolo “controrivoluzionario”.

La buona sostanza, sia pur in una semplificazione estrema, il vero motivo del contendere? L’impostazione spirituale degli scritti di Pavese, profondamente legato al mito, alla loro perenne vitalità religiosa, alla civiltà contadina, era strutturalmente diversa dall’impostazione di De Martino, che considerava invece queste manifestazioni popolari legate alla magia e ai riti, fenomeni sociali di classi subalterne, che potevano ritrovare un senso solo con l’affermazione politica delle classi subalterne stesse, vale a dire con l’affrmazione del Pci.

Litigarono più volte negli anni seguenti e su diversi altri motivi, anche se non più di persona, bensì per iscritto, per lettera.

Il 31 agosto del 1950, cioè appena tre giorni dopo quello che egli chiama “la sciagura del povero Pavese”, insomma ad appena tre giorni di distanza dal suicidio di Cesare Pavese, preoccupato dalle sorti della Collana Viola, Ernesto De Martino scrive all’editore Giulio Einaudi e fra le altre cose gli dice queste testuali parole:

“

“Caro Einaudi, dopo la sciagura del povero Pavese vorrei sapere quale sarà per essere, nel tuo pensiero, il destino della collana. Pavese le aveva impresso un indirizzo che non era del tutto di mio gradimento, poiché ad ispirare tale indirizzo reagiva la sua troppo immediata simpatia per certe forme di irrazionalismo, scientificamente errate e politicamente sospette, che attraverso l’idoleggiamento del mondo primitivo, del sacro, del mito, etc., avevano tenuto a battesimo alcuni aspetti dell’involuzione culturale (e politica) della borghesia agonizzante. Pavese non era soltanto un narratore di favole, ma anche un inquieto cercatore di una visione del mondo, e a me è sembrato che ne stesse per scegliere una che equivaleva già a un commiato e a una morte”.

Insomma, queste manifestazioni popolari possono diventare scientificamente errate e politicamente sospette e vanno dunque rigidamente inquadrate, irregimentate nell’egemonia culturale marxista a fini di egemonia politica marxista.

Una ‘lezione’ chiarissima dal suo punto di vista, del professore, che qui nel Salento con la Notte della Taranta i suoi allievi hanno poi diligentemente applicato, aggiungendoci solo di loro la deriva spettacolare ed affaristica.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi

Complimenti Direttore.